イントレプレナー塾

新規事業を発展させる2つの思考法ーエフェクチュエーションとコーゼーションを徹底比較

著:インターン/鈴木響

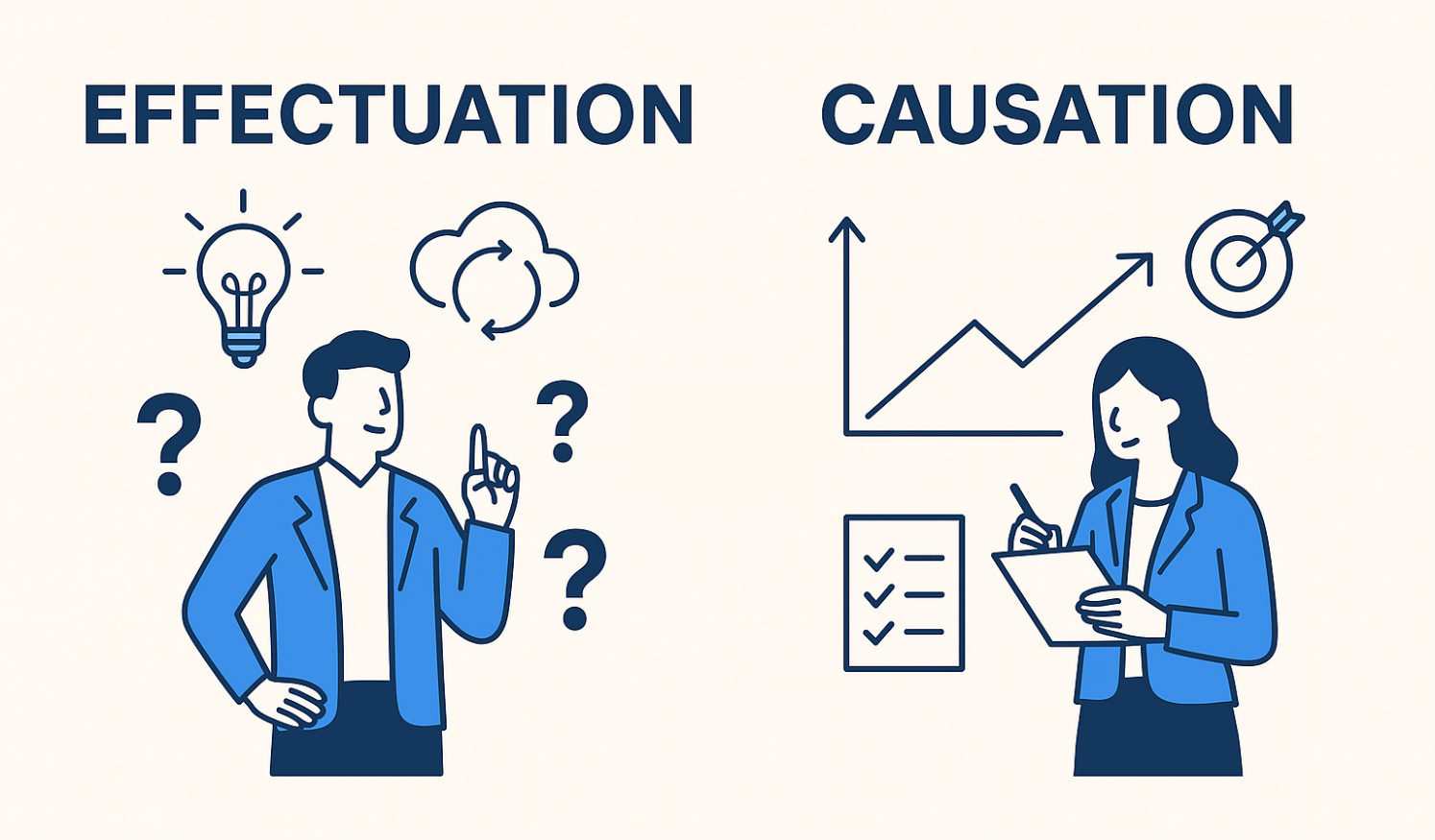

ビジネスの世界では、「計画を立てて実行する」というアプローチが広く採用されてきました。市場を分析し、リスクを評価し、最適な戦略を選択する。このような論理的な意思決定プロセスは、「コーゼーション(因果推論)」 と呼ばれ、長年にわたり多くの企業が採用してきました。

しかし、近年、不確実性の高い環境での新規事業開発やスタートアップ経営において、異なるアプローチが注目を集めています。「エフェクチュエーション(Effectuation)」という思考法です。これは、未来を予測するのではなく、「手持ちのリソースを活用し、柔軟に意思決定しながら未来を創り出す」 という考え方です。

もともとは起業家の行動を分析するために生まれたフレームワークとして対立する概念として語られますが、実際にはどちらが優れているかではなく、事業フェーズや市場環境に応じて適切に使い分けることが重要 です。

本記事では、エフェクチュエーションとコーゼーションの基本概念を整理し、それぞれのシチュエーションでどのように活用すべきか を解説します。

目次

エフェクチュエーションとは?(起業家が不確実性を乗り越える思考法)

エフェクチュエーション(Effectuation)は、アメリカのビジネススクール教授であるサラス・サラスバシー氏が提唱した、起業家の意思決定行動を分析して導かれた理論です。彼女の研究によると、成功した起業家は必ずしも事前に詳細な計画を立てるのではなく、「今持っているリソースを活用しながら、状況に応じて柔軟に方向を決める」 という思考プロセスをとっていることが分かりました。

エフェクチュエーションを支える「5つの原則」とその実践

エフェクチュエーションの思考法を深く理解するうえで欠かせないのが、「5つの原則」です。これらは、不確実な状況下で新たな事業を創出するための行動指針であり、特に企業内で新規事業を担うイントレプレナーにとって、重要な判断基準となります。

この5原則は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに関連し合いながら、柔軟で戦略的な意思決定を促します。

以下に、それぞれの原則の内容と、企業内新規事業における実践例を紹介します。

1. 手中の鳥の原則(Bird in Hand)

まずはじめに着目すべきは、「今、自分たちがすでに持っているもの」です。これは、企業の経営資源──例えば既存の顧客基盤、技術、人材、ノウハウ、パートナーシップ──を起点に、新しい価値創出を目指す考え方です。

イントレプレナーにとっては、未知のリスクをおかすのではなく、すでにある強みを再定義し、その延長線上で何ができるかを考えることが、初期の一歩となります。

2. 許容可能な損失の原則(Affordable Loss)

新規事業において最初から大きな投資や長期的な売上目標を追い求めるのではなく、「どこまでなら失敗しても大丈夫か」を先に確認し、小さく始める。このアプローチにより、柔軟に方向転換しながら進むことが可能となります。

実際の現場でも、限られた予算の中で小さなPoC(実証実験)を重ねることで、意思決定の精度が高まります。

3. クレイジーキルトの原則(Crazy Quilt)

成功するイントレプレナーは、社内外の人々を巻き込みながら進めるのが特徴です。部門を超えた社内連携や、異業種との協業、顧客や外部ステークホルダーとの共創など、多様な視点が集まるほど、アイデアは磨かれていきます。

「誰と組むか」が事業の可能性を大きく広げる鍵になります。

4. レモネードの原則(Lemonade)

新規事業は、計画通りに進まないことのほうがむしろ多いものです。予期しないトラブルや、思わぬ反応、障害などが起きたときに、それらをネガティブに捉えるのではなく、発想を転換し「チャンス」として活かすのがこの原則です。

たとえば、ユーザーからのクレームが新たな改善アイデアにつながったり、想定外の使われ方が新市場の発見になることもあります。

5. 飛行機のパイロットの原則(Pilot in the Plane)

外的要因に振り回されず、「未来は自分でコントロールできる」という前提で意思決定を行う姿勢が重要です。

環境の変化を読みながら、自らの手で“かじ取り”を行い、状況に応じた行動を即座にとれるかどうか、状況に応じた行動を即座にとれるかどうか──これが、企業内での新規事業成功のわかれ目となります。

自分を起点にした事業開発 ―「誰であるか、何を知っているか、誰を知っているか」

エフェクチュエーションの出発点は、「自分自身」を起点とすることです。特にイントレプレナーにとっては、会社の中にいながらも、自分の視点・経験・ネットワークをどう活かせるかが重要になります。

自分が誰であるのか?(Who they are?)

これまでのキャリアや価値観、得意分野、パーソナリティを棚卸しすることで、独自の価値提供軸が見えてきます。たとえスキルが突出していなくても、「社内のどの立場にいて、どんな経験を積んできたか」が、新規事業の重要なヒントになることがあります。

何を知っているのか?(What they know?)

所属する業界に関する知見、社内の業務知識、これまで関わったプロジェクトや取引先情報など、自分の中にある知識や情報は、意外にも多くの可能性を秘めています。これをリフレーミングし、新たな市場や顧客の視点で捉え直すことが大切です。

誰を知っているのか?(Whom they know?)

社内のキーパーソン、前職や異業種のネットワーク、社外の協力者など、人とのつながりが、新規事業における「拡張可能な資源」となります。リソースが乏しい初期フェーズでは、このネットワークが最も重要なアセットとなることも少なくありません。

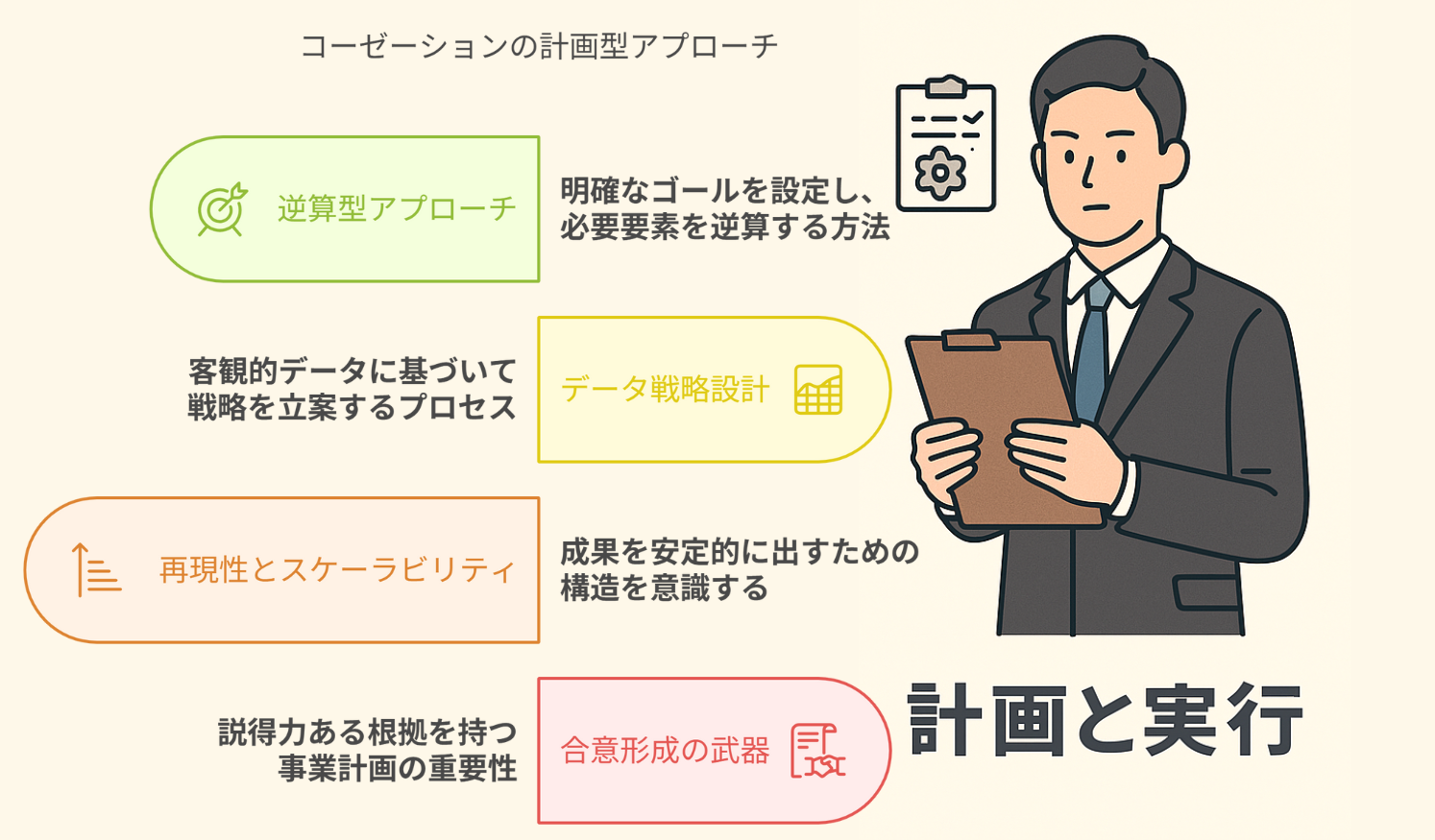

コーゼーションを支える「計画型アプローチ」とその活用法

一方のコーゼーションは、「目的から逆算して進める」戦略型の思考法です。目標を明確に設定し、そこへ到達するための手段を論理的に組み立てていくこのアプローチは、一定の検証を終えた事業の拡大フェーズや、ステークホルダーを巻き込んで計画的に進めたいときに力を発揮します。多くのビジネス戦略やマーケティング、経営計画において、このアプローチが基本とされています。

新規事業開発でも、プロトタイプが完成し、一定の市場検証が済んだ段階であれば、コーゼーション的な考え方が効果を発揮します。定量的なデータに基づいて戦略を立て、資源を最適に配分しながら着実に事業を拡大していく。

エフェクチュエーションでは難しい「スケール戦略」に欠かせない視点です。

1. 明確なゴールを起点とする逆算型アプローチ

まず最初に「何を達成したいのか」を明確に設定し、達成のために必要な要素(ターゲット市場、提供価値、チャネル、資金、人材、スケジュールなど)、戦略やリソース、タイムラインを逆算して設計していきます。ここでは「何ができるか」ではなく、「何を達成すべきか」からスタートする点がエフェクチュエーションとの大きな違いです。

このプロセスは、社内プレゼンや稟議の際に必要とされる「論理的な説明」と直結しており、上司や経営層の納得を得るうえで不可欠です。また、他部署を巻き込む場合も「なぜこのタイミングで、どのような準備が必要か」を明示できるため、全体の推進力を上げる役割を果たします。

たとえば、新サービスのローンチが決まっている場合や、投資対効果が明確に求められるプロジェクトにおいては、計画と実行の整合性が極めて重要になります。

2. データと予測に基づく戦略設計

市場調査、競合分析、ユーザー定量調査など、客観的なデータをもとに戦略を立案します。予測可能性がある程度高い市場や、既存のプレイヤーが存在する業界では、このプロセスが意思決定の軸となります。

イントレプレナーであっても、社内稟議や部門間連携が求められる場面では、エフェクチュエーションだけでなく、定量的根拠に基づくコーゼーションが求められます。

*達成のために必要な要素(ターゲット市場、提供価値、チャネル、資金、人材、スケジュールなど)

3. 実行フェーズでは「再現性」と「スケーラビリティ」を意識する

初期検証を終え、プロトタイプに市場の反応が得られた段階では、次に「いかに広げていくか」が課題となります。

新規事業を「実行可能な構想」で終わらせず、持続的に伸ばす仕組みへと昇華させるには再現性(同じ成果を安定的に出せる構造)とスケーラビリティ(成長余地の広さ)を備えることが不可欠です。

たとえば、1人のスーパープレイヤーが動かないと成り立たないような構造ではなく、「誰がやっても同じ成果が出る」ように業務フロー・KPI設計・マニュアル化が必要です。また、販路や顧客セグメントを拡大できるモデルであれば、資金や人材投入に対する納得も得られやすくなります。

4. 組織や投資家との合意形成に強い武器となる

コーゼーションの思考は、社内提案や意思決定の場で「説得力ある根拠」として機能します。

とくに、投資判断・新規事業の社内承認を得るためには、緻密に組み立てられた事業計画書、収支シミュレーション、リスクマネジメントの論理的でブレない事業構想が不可欠です。

「事業として成立するか?」という問いに対して、ロジックと実行計画で答える──これがコーゼーションの本質です。

定量データ、損益シミュレーション、成長戦略、リスク管理体制を備えた事業計画は、聞き手の視点からも「納得」「投資価値あり」と判断されやすくなります。

どちらかを選ぶのではなく、使い分けることが重要

エフェクチュエーションとコーゼーションは、どちらか一方を選ぶものではありません。イントレプレナーが新規事業を立ち上げるプロセスでは、事業フェーズに応じて両者を段階的に使い分けることが鍵となります。

事業の初期フェーズでは「不確実性」と「探索」が中心となるため、エフェクチュエーションの柔軟なアプローチが有効です。手持ちのリソースを起点に小さく始め、行動を通じて気づきを得ながら、方向性を柔軟に定めていきます。

この段階では、仮説構築やプロトタイピング、ユーザーへのヒアリングなどを繰り返す中で、未知を解き明かすことが目的となります。

中盤以降は、仮説がある程度検証され、プロダクトやビジネスモデルの形が見え始めるため、コーゼーション的な計画性と実行力が必要になってきます。具体的には、収支シミュレーション、KPI設計、パートナー連携、稟議書の作成などが求められるタイミングです。

ここでは論理的思考や再現性、データに基づいた戦略が成長のドライバーとなります。

このように、前半はエフェクチュエーション、後半はコーゼーションへと移行していくことで、新規事業を現実の成果へとつなげていく力が養われます。柔軟さと計画性のバランスこそが、イントレプレナーに求められる思考法です。

| フェーズ名 | 主な思考法 | 具体的な取り組み例 |

|---|---|---|

| 課題発見・仮説立案 | エフェクチュエーション | 市場や顧客の声をもとにした課題発見、仮説構築 |

| アイデア創出・検証 | エフェクチュエーション | 社内資源やAIチャットを活用したアイデア出しと検証 |

| プロトタイプ構築・PoC | エフェクチュエーション+コーゼーション | MVP開発と小規模ユーザーテスト、KPIの反応確認 |

| ビジネスモデル構築 | コーゼーション | 価格・販路・収支モデルの設計、データを元にした戦略構築 |

| 事業化(初期展開) | コーゼーション | サービスを実際に提供し、初期顧客の獲得と改善を実施 |

| スケール(成長拡大) | コーゼーション+一部エフェクチュエーション | 組織・マーケ体制構築、資金調達、標準化などによる拡大推進 |

経営者やイントレプレナーが意識すべきこと

エフェクチュエーションとコーゼーションは、単なる理論にとどまらず、「いつ・何を・どう判断するか」という意思決定スキルそのものです。イントレプレナーにとって重要なのは、状況に応じてどちらの思考法が有効かを見極め、現場で使い分けていける柔軟性です。

たとえば、まだ仮説すら定まっていない初期フェーズでは、完璧な計画よりも「まずやってみる」姿勢が重要です。社内の人脈やリソース、過去の経験を活かしながら、小さな一歩を踏み出すことで、見えてくる選択肢があります。まさにエフェクチュエーションの発想です。

一方で、事業としての輪郭が見えてきた段階では、「成果を出せるか」「再現可能か」「伸ばせるか」が問われます。ここでは、数値で語れる論理力や、計画を構築・実行する力=コーゼーションの視点が求められます。特に、組織内での合意形成や投資判断においては、これらの力がなければ前進できません。

成功するイントレプレナーは、「柔軟に動く力」と「計画的に固める力」の両輪を持ち合わせているのです。

また、環境変化が激しい現代においては、過去の成功体験に頼りすぎず、新たな可能性を前向きに捉えることが不可欠です。不確実な状況では、エフェクチュエーションの視点を持ち続け、パートナーとの連携を通じて事業の幅を広げていくことが、次のステージへの推進力になります。

まとめ – 2つの思考法を段階的に身につけ、実践へつなげる

エフェクチュエーションとコーゼーションは、どちらか一方を選ぶのではなく、事業フェーズや環境に応じて適切に使い分けることが鍵です。不確実性の高い時代には、手持ちのリソースから柔軟にスタートする発想が重要であり、成長フェーズでは論理的・計画的な戦略が求められます。

インターウォーズが主催する「イントレプレナー塾」でも、この2つの思考法を段階的に体得できるよう、カリキュラムが設計されています。

前半4回では、エフェクチュエーションをベースに、自社の経営資源の棚卸しや異業種交流やAIチャットを活用した新規事業アイデア発想、ヒアリングやSTP分析を通じて、「まず動く」ための思考と行動を育てていきます。

後半4回では、コーゼーションの考え方に沿って、定量的な視点での事業構想や収支計画の策定、説得力ある事業プレゼンテーションまでを段階的に学び、事業を「実行可能なプラン」へと昇華させていきます。

理論を知るだけでなく、フェーズごとに「今、どちらの思考法を使うべきか」を判断し、実践に落とし込む力が、イントレプレナーには求められます。

塾を通じて思考の幅を広げ、自社の経営資源を生かしながら、変化の時代に強い新規事業を生み出していきましょう。